স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জন আইওনিডিস সম্প্রতি বিশ্বের শীর্ষ 2% বিজ্ঞানীদের তালিকার সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। প্রতি বছর এর প্রকাশ বিজ্ঞানী এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এবং প্রতি বছর, কয়েক সপ্তাহ পরে, খুব কমই একটি দিন যায় যখন এই তালিকায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের উপস্থিতি বিভিন্ন মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সুপরিচিত থেকে অস্পষ্ট পর্যন্ত বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে না। তারা তাদের বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিসাবে এই সম্মান প্রচার করে; প্রকৃতপক্ষে, এই প্রতিষ্ঠানগুলির অনেকগুলি এমনকি দাবি করে যে একটি সক্ষম গবেষণা পরিবেশ তৈরি এবং বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা না থাকলে অর্জন সম্ভব হত না।

2025 সালের তালিকাটি সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সারা বিশ্ব থেকে প্রায় 2.3 লক্ষ বিজ্ঞানীদের র্যাঙ্ক করা হয়েছিল – নিজেরাই 2.2 কোটির পুল থেকে ফিল্টার করা হয়েছিল। এই তথাকথিত অভিজাত গোষ্ঠী, যেটিতে বেশ কয়েকজন নোবেল বিজয়ীও অন্তর্ভুক্ত ছিল, এছাড়াও ভারতের 6,239 জন বিজ্ঞানীও ছিলেন। গত কয়েক বছরে এই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

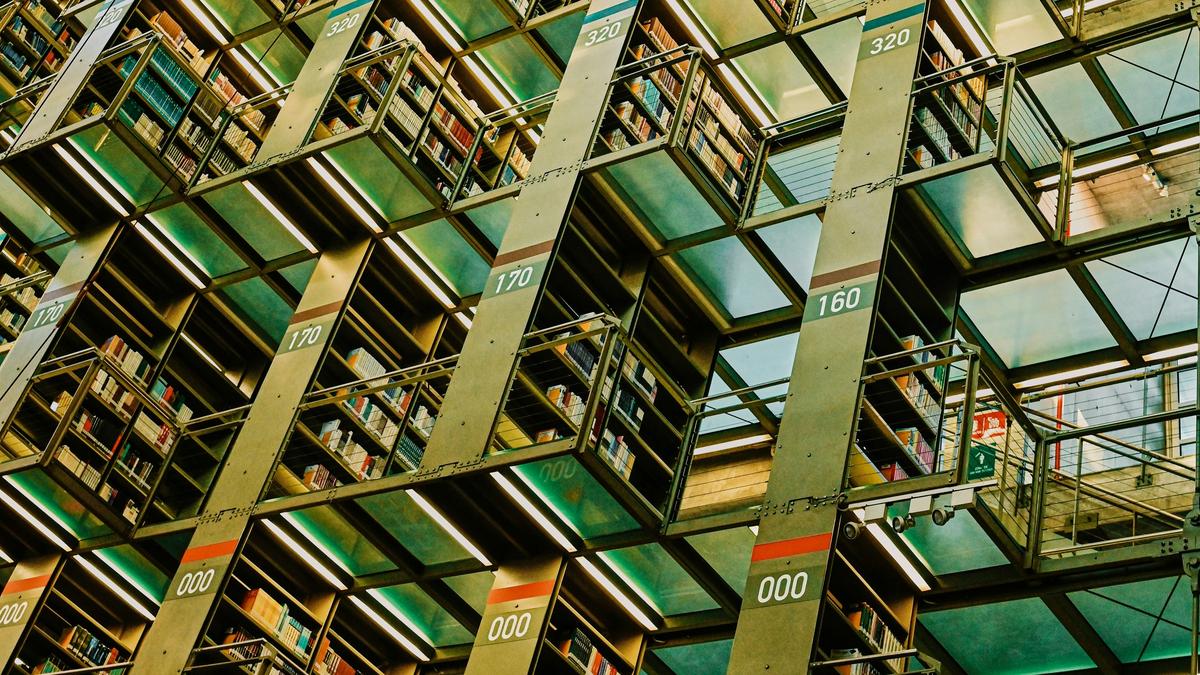

লিঙ্ক গুণমান

2025 সালের তালিকায় ভারতের শীর্ষ 10 বিজ্ঞানীরা 288 থেকে 952 তম স্থান পেয়েছেন এবং মুথায়াম্মল কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং (তামিলনাড়ু), পেট্রোলিয়াম এবং এনার্জি স্টাডিজ বিশ্ববিদ্যালয় (উত্তরাখণ্ড), থাপার ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (পাঞ্জাব), ইন্ডিয়ান টক্সিকোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইন্ডিয়ান টক্সিকোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিইউইউ) নিউরোসায়েন্সেস (কর্নাটক), সাবিতা স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং। (তামিলনাড়ু), সরকারি ডিগ্রি কলেজ পুলওয়ামা (জম্মু ও কাশ্মীর), এবং এসভি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (গুজরাট)।

2024 সালে চিত্রটি কমবেশি একই ছিল, যখন শীর্ষ 10 ভারতীয় বিজ্ঞানীদের র্যাঙ্কিং 163 থেকে 1568 পর্যন্ত ছিল এবং কম পরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাধান্য পেয়েছিল।

মজার বিষয় হল, তালিকায় সাতজন বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ীর মধ্যে ছয়জনের র্যাঙ্কিং 1,373-28,782 – সর্বনিম্ন র্যাঙ্কের (শীর্ষ 10) ভারতীয় বিজ্ঞানীর চেয়ে অনেক কম। প্রকৃতপক্ষে, এটা বলা বেশ আশ্চর্যজনক যে এমনকি নীচের র্যাঙ্কের ভারতীয় বিজ্ঞানী (শীর্ষ 10) এই তালিকার একজন নোবেল বিজয়ী ছাড়া অন্য সবার চেয়ে ভালো পারফর্ম করেছেন।

যাইহোক, এই পার্থক্যটি প্রকৃতপক্ষে গবেষণার মানের সাথে অর্থপূর্ণভাবে যুক্ত কিনা তা একটি ভিন্ন প্রশ্ন – এটি এই সত্য দ্বারাও জন্মায় যে শীর্ষ 10 জন বিজ্ঞানী সাধারণত চমৎকার R&D-এর সাথে যুক্ত ভারতীয় গবেষণা কেন্দ্রগুলির সাথে যুক্ত নন। এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন বোঝার জন্য, আমাদের বুঝতে হবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কী এবং প্রচলিত একাডেমিক ইকোসিস্টেমে কীভাবে এটি নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

কাঁধে দাঁড়িয়ে

বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয় যখন বিজ্ঞানীদের একটি পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন থাকে যা তাদের আগ্রহকে আকর্ষণ করেছে। তারা একটি হাইপোথিসিস তৈরি করে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরীক্ষা করে। প্রতিটি পরীক্ষার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে, তারা সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে পারে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ পেতে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হতে এটি বিশ্লেষণ করতে পারে। তারপরে তারা প্রতিবেদনে তাদের ফলাফলগুলি লিখে, যা সাধারণত কাগজপত্র হিসাবে পরিচিত, যা তাদের সমবয়সীদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয় এবং বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত হয়। এই কাগজগুলিতে বিজ্ঞানীদের নাম রয়েছে, তাই বিজ্ঞানীদের লেখকও বলা হয়।

বেশিরভাগ বৈজ্ঞানিক গবেষণা আজ অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে। তাই একটি কাগজের লেখক একটি পুরানো কাগজ উদ্ধৃত করেছেন – একটি স্বীকৃতির মতো যা জ্ঞানের শৃঙ্খলে আরেকটি লিঙ্ক যুক্ত করে – যেখানে এটির ফলাফলগুলি তাদের বর্তমান কাজের সাথে প্রাসঙ্গিক। যখন একটি কাগজ অন্য কাগজ দ্বারা একবার উদ্ধৃত করা হয়, তখন এটি একটি উদ্ধৃতি অর্জন করেছে বলা হয়।

বিজ্ঞানীদের কাজ প্রায়ই মূল্যায়ন করা হয় তাদের কাগজপত্রের উদ্ধৃতির সংখ্যা দ্বারা। কিন্তু একটি সমস্যা আছে: কিছু সময়ের জন্য একটি নির্বোধ অনুমান করা হয়েছে যে বিজ্ঞানীরা সর্বদা শুধুমাত্র ভাল মানের কাগজপত্র উদ্ধৃত করেন, যার ফলে এই বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে যে একটি কাগজের উদ্ধৃতি গণনা তার প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু এটা যে সবসময় সত্য হবে তা নয়।

বিজ্ঞানের মূল্যায়ন

প্রফেসর আইওনিডিস স্কোপাস নামে প্রকাশিত গবেষণার একটি বৈশ্বিক ডাটাবেসের ভিত্তিতে তার তালিকা আঁকেন। এটি এলসেভিয়ারের মালিকানাধীন, একটি প্রকাশনা সংস্থা যা প্রায়শই গুগল এবং মাইক্রোসফ্টের তুলনায় লাভের জন্য একাডেমিয়ায় ‘প্রকাশ বা ধ্বংস’ সংস্কৃতির সুবিধা নেওয়ার জন্য অভিযুক্ত হয়।

তার বিশ্লেষণের জন্য, প্রফেসর আইওনিডিস স্কোপাসের প্রতিটি বিজ্ঞানীর জন্য একটি সামগ্রিক স্কোর তৈরি করেছেন, যাকে বলা হয় সি-স্কোর, এবং তাদের সি-স্কোরের নিচের ক্রম অনুসারে স্থান দিয়েছেন।

সি-স্কোরটি উদ্ধৃতির মোট সংখ্যা সহ বেশ কয়েকটি পরামিতির সমান ওজন দেয় জ-উদ্ধৃতি সূচক (একটি মেট্রিক যা উদ্ধৃতি গণনাকে একজন বিজ্ঞানী দ্বারা প্রকাশিত কাগজের সংখ্যার সাথে সংযুক্ত করে), কাগজপত্রের সংখ্যা, কাগজে লেখকের ক্রম, সহ-লেখকশিপ ইত্যাদি।

র্যাঙ্কিংয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং সাবফিল্ডের বিজ্ঞানীরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন উদ্যোগে বিজ্ঞানীদের তুলনা করা সাধারণত সমস্যাযুক্ত বলে মনে করা হয়, যেমন আপেলের সাথে কমলার তুলনা করা। অধিকন্তু, জনপ্রিয় বিশ্বাসের বিপরীতে, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় না বা তালিকাকে অনুমোদন করে না। এই প্রচেষ্টা অধ্যাপক Ioannidis একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ.

নোবেল পুরস্কার বনাম সি-স্কোর

স্বল্প পরিচিত গবেষণা কেন্দ্রের ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কেন তালিকায় নোবেল বিজয়ীদের উপরে স্থান পেয়েছেন তা বোঝার জন্য, সি-স্কোর একটি ভাল সূচনা পয়েন্ট। যদিও প্রফেসর আইওনিডিস এবং অন্য কেউ কেউ বলেছেন যে এটি একজন বিজ্ঞানীর প্রভাবের আরও ব্যাপক স্ন্যাপশট প্রদান করে, এর গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এটি কাগজগুলিতে অতিরিক্ত ওজন দেয় যেখানে বিজ্ঞানী প্রথম, একমাত্র বা শেষ লেখক, ধরে নেওয়া হয় যে এই উপাধিগুলি প্রধান বৌদ্ধিক অবদানগুলি নির্দেশ করে, তবে এই অনুশীলনটি ক্ষেত্রগুলিতে অভিন্ন নয়; এটি অঞ্চলগুলির মধ্যে উদ্ধৃতি অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করে না; অনুমান করে যে স্কোপাস ডাটাবেস সমস্ত বিষয় সমানভাবে কভার করে (এটি করে না); এবং পরিমাণগত প্রভাব উপেক্ষা করে।

শেষ প্রভাব হল যে একজন বিজ্ঞানীর সি-স্কোর তাদের কাজের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও সমাজে এর গুণমান, বৈধতা এবং অবদানের ক্ষেত্রে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের অন্যান্য ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানীদের সনাক্ত করার প্রক্রিয়াটি সি-স্কোর মিস করা সমস্ত কিছুকে বিবেচনা করে।

সমস্ত মেট্রিক্সের মতো, সি-স্কোরও গেম করা যেতে পারে, বিশেষ করে যারা তাদের নিজস্ব কাগজপত্রের গুণমান নির্বিশেষে বা উদ্ধৃতিগুলি ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত কিনা তা নির্বিশেষে একে অপরের কাগজপত্র উদ্ধৃত করতে আগে থেকে সম্মত হন। এটি অনেক উচ্চপদস্থ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অসম্ভব উচ্চ স্তরের উত্পাদনশীলতা – প্রতি সপ্তাহে 1-2টি কাগজপত্র থেকে স্পষ্ট। র্যাঙ্কিং সেই কাগজপত্রগুলিকেও বিবেচনা করে না যেগুলি পরে অসদাচরণের জন্য প্রত্যাহার করা হয়, যেমন সি-স্কোর সূত্রে জরিমানা অন্তর্ভুক্ত করা। প্রকৃতপক্ষে, স্কোপাস ডাটাবেসেই অনেক সন্দেহজনক জার্নাল এবং প্রকাশক রয়েছে যাদের গবেষণা নীতিশাস্ত্রের প্রতি সামান্যতম গুরুত্ব নেই।

এইভাবে সি-স্কোরগুলি না বুঝে, একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা করতে দায়বদ্ধ যে নোবেল বিজয়ীদেরকে পিছনে ফেলে প্রফেসর আইওনিডিসের তালিকায় পূর্বে অদেখা মহানুভবতা রয়েছে – কিন্তু এটি করার জন্য কাউকে ক্ষমা করা উচিত নয়। অন্যান্য অনেক মেট্রিকের মতো যা বহুমাত্রিক উদ্যোগকে সমতল করে যা বৈজ্ঞানিক গবেষণা এক-মাত্রিক সংখ্যায়, সি-স্কোর মৌলিকভাবে একটি ভ্যানিটি মেট্রিক। পরিবর্তে, গবেষকদের এবং তাদের নিয়োগকর্তাদের উচিত ভাল গবেষণা করার দিকে মনোনিবেশ করা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উচিত সংখ্যার পিছনে ছুটে না গিয়ে এটিকে সহজ করার দিকে মনোনিবেশ করা।

স্বামীনাথন এস. বিআইটিএস পিলানি-হায়দরাবাদের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং আইসিজিইবি, নয়াদিল্লির প্রাক্তন বিজ্ঞানী।

প্রকাশিত – অক্টোবর 27, 2025 03:05 PM IST